前の10件 | -

EL発光卓上時計の再修理 [時計]

2年前に修理したEL発光の置時計は、現在母が枕元に置いて使っているのだが、先日「急に止まっちゃった」と。

「電池無くなった?・・・にしては早いよなー??」

単一電池の容量は単三電池の6倍弱もある。だから、一寸使ってある電池であっても数年で無くなって動かなくなるとは思えない。

念の為に電池チェッカーで測ると1.2Vと一寸で、1.5Vから比べれば電圧は確かに落ちている。けれど、消費電流の少ない時計は1V近くまで電圧が落ちても使える事が多い。

# 因みに、JIS規格で使われている終端電圧は0.9Vなのよん。

だから、止まったのは電池のせいではない。「じゃぁ、中を見るとするか。」

まずは電池ボックスの接点を確認する。正極(プラス)側は問題無さそうだ。

負極(マイナス)側は・・・あ、錆びてるな。

NevrDull(ネバーダル:金属磨き)で磨いて奇麗にする。細い針金なので磨くのが面倒だった。

この状態で電池を入れてみると・・・ありゃ?動くじゃん。(笑)

しばらく動きを見ていたけれど問題無さそう。「なんだ、接触不良かぃ」と思いながら持ち上げて、母の居る部屋へ持って行こうと歩き出したら「あれ?止まって・・・る??」

改めてあちこち確認してみるが、勿論おかしな所は無い。「うーん?何だ・・・」一旦電池を外してもう一度入れてみると、また動き出す。

「ひょっとして・・・?」と思いながらEL発光スイッチを押すと「あ、止まったわ。」EL発光は時計の動作と比べて多くの電流が必要。電池が少し弱っているので、その電流を流そうとすると電圧が落ちてしまい、時計が止まってしまうのだ。

母は枕元にLEDライトをいつも置いているので、EL発光は必ずしも必要ではない。なので、EL発光スイッチを外す事に。

電池ボックスを外してネジ2本を外せば裏蓋を外せる。

青いスイッチはEL発光用回路のスイッチを直接押す構造になっている。

回路の配線は時計モジュール内側に入り込んでいる。

針を外して時計モジュールを外す。

配線の片側を外せば、EL発光の回路は動かない。

これでOKだ。

バラバラの状態だけど、仮に針を取り付け電池を入れて動かしてみる。

初めの1分半ほどは普通に動いたが、時々秒針が動かなくなる。「動かない」というよりは「動かそうとはするんだけれど力不足で動かない」と言う感じだ。

5分ほど経ったら、また完全に止まってしまった。時計モジュールの内部がおかしいみたいだ。

時計モジュールのカバーを外す。

内部はこんな感じ。

右端にあるコイルに一瞬電流を流して、ギアの下に隠れている小さなギア付き磁石を回転させて秒針を動かす。秒針が動くと他のギアも動いて分針や時針も動く、と言う仕組みだ。

左上端にあるのは目覚まし用セラミック振動子、そのすぐ右にある細い金属は水晶振動子、その少し右上にある黒いのは汎用トランジスタ2SC2021である。

ギアの部分に注目すると、ギアの左側は問題無いが、

右側はグリスまみれで動く時に抵抗になっていそうな感じがする。

ギアの部分を分解したいのだが、特殊なネジが使われてて外す事が出来ない。

仕方ないので、エレクトロニッククリーナーを吹き付けてグリスを洗浄した。

# 樹脂部品にパーツクリーナーは使えないのよ。

作業が終わったら元通り組み立てる。前面のパネルをはめて

針を取り付けて

改めて電池ボックスをグルーガン(ホットメルト)で固定する。

これで完成である。

念の為に一時間半ほど動きを確認したが、問題無し。これで修理完了である。

ギアの部分は分解できなかったけれど、何とか使える状態になった。目出度しメデタシ、である。

「電池無くなった?・・・にしては早いよなー??」

単一電池の容量は単三電池の6倍弱もある。だから、一寸使ってある電池であっても数年で無くなって動かなくなるとは思えない。

念の為に電池チェッカーで測ると1.2Vと一寸で、1.5Vから比べれば電圧は確かに落ちている。けれど、消費電流の少ない時計は1V近くまで電圧が落ちても使える事が多い。

# 因みに、JIS規格で使われている終端電圧は0.9Vなのよん。

だから、止まったのは電池のせいではない。「じゃぁ、中を見るとするか。」

まずは電池ボックスの接点を確認する。正極(プラス)側は問題無さそうだ。

負極(マイナス)側は・・・あ、錆びてるな。

NevrDull(ネバーダル:金属磨き)で磨いて奇麗にする。細い針金なので磨くのが面倒だった。

この状態で電池を入れてみると・・・ありゃ?動くじゃん。(笑)

しばらく動きを見ていたけれど問題無さそう。「なんだ、接触不良かぃ」と思いながら持ち上げて、母の居る部屋へ持って行こうと歩き出したら「あれ?止まって・・・る??」

改めてあちこち確認してみるが、勿論おかしな所は無い。「うーん?何だ・・・」一旦電池を外してもう一度入れてみると、また動き出す。

「ひょっとして・・・?」と思いながらEL発光スイッチを押すと「あ、止まったわ。」EL発光は時計の動作と比べて多くの電流が必要。電池が少し弱っているので、その電流を流そうとすると電圧が落ちてしまい、時計が止まってしまうのだ。

母は枕元にLEDライトをいつも置いているので、EL発光は必ずしも必要ではない。なので、EL発光スイッチを外す事に。

電池ボックスを外してネジ2本を外せば裏蓋を外せる。

青いスイッチはEL発光用回路のスイッチを直接押す構造になっている。

回路の配線は時計モジュール内側に入り込んでいる。

針を外して時計モジュールを外す。

配線の片側を外せば、EL発光の回路は動かない。

これでOKだ。

バラバラの状態だけど、仮に針を取り付け電池を入れて動かしてみる。

初めの1分半ほどは普通に動いたが、時々秒針が動かなくなる。「動かない」というよりは「動かそうとはするんだけれど力不足で動かない」と言う感じだ。

5分ほど経ったら、また完全に止まってしまった。時計モジュールの内部がおかしいみたいだ。

時計モジュールのカバーを外す。

内部はこんな感じ。

右端にあるコイルに一瞬電流を流して、ギアの下に隠れている小さなギア付き磁石を回転させて秒針を動かす。秒針が動くと他のギアも動いて分針や時針も動く、と言う仕組みだ。

左上端にあるのは目覚まし用セラミック振動子、そのすぐ右にある細い金属は水晶振動子、その少し右上にある黒いのは汎用トランジスタ2SC2021である。

ギアの部分に注目すると、ギアの左側は問題無いが、

右側はグリスまみれで動く時に抵抗になっていそうな感じがする。

ギアの部分を分解したいのだが、特殊なネジが使われてて外す事が出来ない。

仕方ないので、エレクトロニッククリーナーを吹き付けてグリスを洗浄した。

# 樹脂部品にパーツクリーナーは使えないのよ。

作業が終わったら元通り組み立てる。前面のパネルをはめて

針を取り付けて

改めて電池ボックスをグルーガン(ホットメルト)で固定する。

これで完成である。

念の為に一時間半ほど動きを確認したが、問題無し。これで修理完了である。

ギアの部分は分解できなかったけれど、何とか使える状態になった。目出度しメデタシ、である。

ドゥカティで加子母へ [バイク]

20日はロッソコルサ(伊那市)のツーリングに参加する積りだった。

ところが、よりによって20日午後に所用が入ってしまい、ツーリングに行けなくなってしまった。フェラーリの修理も目途が立ってない事もあり「まぁ、しょうがないか」と。

「そういえば、最近クシタニ・コーヒーブレイクミーティングに行ってないよな」と思いながら日程を確認したら、ちょうど20日だ。場所は道の駅加子母。朝早く出て午前中に帰って来れば、午後の所用に間に合う。「じゃぁ早起きしよ!」

20日朝6時に起きて支度する。庭に出てみると寒くは無いけれど、バイクで走ると少し寒いかも?という感じの気温である。朝食の代わりにマルチビタミン入りのゼリーを食べる。

6時半過ぎにドゥカティ・スクランブラーアイコンで出発、自宅近くのスタンドに寄って満タンにしてから走り出す。メーターパネルに表示させた気温は15度しかない。上は長袖シャツに革ジャン、下は綿パンにチャップスという恰好だけど、これだけでは一寸寒いかも知れない。

木曽川を渡って岐阜県に入り、県道95・国道21と進む。朝早い時間だけど、交通量は結構多い。国道248に入ると車の量が少し増えるけれど、走り難さは無い。そのまま進んで国道41(国道418との重複区間)へ。

高架の区間は信号が無いので流れがスムーズだが、国道418が分岐すると同時に地上路となり、何度も信号で停められる。しかし、川辺町の住宅街を抜けると信号はほぼ無くなって再びスムーズにながれるようになる。

飛騨川の両側はかなりの高さがあり、山で陽の光が遮られると少し寒い。排ガスの為かトンネル内は暖かいが、出るとやっぱり寒い。もう一枚何か着て来るべきだったかも。

道の駅ロック・ガーデンひちそうの横を通り抜け、そこからもうしばらく走る。白川口の交差点を右折して県道62(白川トチノキ街道)へと進む。

白川沿いを進むこの道はあちこちに桜の木があるのだけれど、どれも葉桜か散り終わりと言う状態。でも、山の斜面にある桜はどれも奇麗に咲いている。標高にしたら10m程度しか違わないと思うのだが、気温差は大きいようだ。ここも日陰に入ると少し寒い。

大型トラックが前を走っているのだけれど、不思議と走行ペースが速いので抜こうという気にならない。大型トラックの前に車が数台連なっている。

東白川町役場付近を過ぎると道の名前が国道256に変わる。道のウネクネ具合は変わらない。そのままダラダラと走って道の駅茶の里・東白川を通り過ぎる。更に少し進むと国道257との交差点にぶつかる。

国道257を高山方向へ少し進むと、道の駅加子母が見えて来る。8時15分過ぎに無事到着。既に数多くのバイクが来ていた。

バイクを停めたら、早速駐車スペースの端にあるコーヒースタンドへ。

コーヒーを受け取る。

熱いコーヒーをすすりながらバイクを見て回る。ヤマハNIKEN(ナイケン)の実物を見るのは初めてだ。

左のカワサキZZR1400と比べると、車幅がかなりあるねぇ。

コーヒーを飲み終わったら道を挟んで反対側にある道の駅の売店へ行き、あちこち見て回って家族用の土産によもぎ大福を買う。

買い物を済ませたらバイクに戻り、直ぐに走り出す。

来た道を戻り、国道256を進んで先ほど通り過ぎた道の駅茶の里東白川に入る。

子供がここの売店で売られている生クリーム大福が大好きで、近くに来たら必ず立ち寄って買っている。また、母もここで売られている茶つぼ最中が大好きで、こちらも買う。

ただ、生クリーム大福は乳化剤が入ってて妻は食べられない。なので、代わりに草餅(粒あん)を買った。

桜は終わっていたけれど、花桃(だと思うんだけど・・・???)が奇麗だ。

序でにトイレに立ち寄ってから走り出す。

来た道を戻るが、またしても前方を大型トラックが走っている。ウネクネ下道が続くので抜くのが難しいし、時間的にも余裕があるのでそのまま追走する。

国道41に入ると交通量がグッと増える。気温が上がって来て、日陰に入っても寒くない。流れはとてもスムーズで淡々と進む。

川辺町の街中まで来るとかなり暖かくなってきた。メーターパネルの温度計は25度。ウィンターグローブだと掌が汗ばむほど。交通量がどんどん増えて信号で停められるようになるけれど、高架になると再びスムーズに。

国道41を離れて国道248へ進む。交通量はかなり多い。国道21へと進むと交通量は大きく減って走り易くなる。

各務原市鵜沼地区まで来ると交通量は激増、鵜沼ICの交差点を曲がるのに2信号掛かった。曲がっても先へは進まず、しばらく停まったままで「どうなってんの?」と思った頃にようやく動き出した。トラックで視野を遮られていて判らなかったのだけれど、少し先にある交差点が渋滞しているみたいだ。

「じゃぁ」と左折して脇道に逸れたら、道はガラガラ。まぁ、そんなもんよ。(笑)

朝来た道をそのまま戻り、自宅近くのスタンドで給油。自宅には11時過ぎに無事到着。本日の走行距離は166.2km、燃費は25.9km/L。

今回が実質初めてのスクランブラーアイコンでのツーリングだった。始めのうちは何だか調子が掴めなかったけれど、帰り道ではすっかり慣れてしまった。

# ま、当然だわな。(^^;)

朝の気温が低くて現地に着くまでは一寸寒かったけれど、帰り道は問題無し。

少しまとまった距離を走ったお陰で拙者なりにバイクの感触が掴めたように思うので、別記事にインプレらしき事を書いてみようと考えている。

ところが、よりによって20日午後に所用が入ってしまい、ツーリングに行けなくなってしまった。フェラーリの修理も目途が立ってない事もあり「まぁ、しょうがないか」と。

「そういえば、最近クシタニ・コーヒーブレイクミーティングに行ってないよな」と思いながら日程を確認したら、ちょうど20日だ。場所は道の駅加子母。朝早く出て午前中に帰って来れば、午後の所用に間に合う。「じゃぁ早起きしよ!」

20日朝6時に起きて支度する。庭に出てみると寒くは無いけれど、バイクで走ると少し寒いかも?という感じの気温である。朝食の代わりにマルチビタミン入りのゼリーを食べる。

6時半過ぎにドゥカティ・スクランブラーアイコンで出発、自宅近くのスタンドに寄って満タンにしてから走り出す。メーターパネルに表示させた気温は15度しかない。上は長袖シャツに革ジャン、下は綿パンにチャップスという恰好だけど、これだけでは一寸寒いかも知れない。

木曽川を渡って岐阜県に入り、県道95・国道21と進む。朝早い時間だけど、交通量は結構多い。国道248に入ると車の量が少し増えるけれど、走り難さは無い。そのまま進んで国道41(国道418との重複区間)へ。

高架の区間は信号が無いので流れがスムーズだが、国道418が分岐すると同時に地上路となり、何度も信号で停められる。しかし、川辺町の住宅街を抜けると信号はほぼ無くなって再びスムーズにながれるようになる。

飛騨川の両側はかなりの高さがあり、山で陽の光が遮られると少し寒い。排ガスの為かトンネル内は暖かいが、出るとやっぱり寒い。もう一枚何か着て来るべきだったかも。

道の駅ロック・ガーデンひちそうの横を通り抜け、そこからもうしばらく走る。白川口の交差点を右折して県道62(白川トチノキ街道)へと進む。

白川沿いを進むこの道はあちこちに桜の木があるのだけれど、どれも葉桜か散り終わりと言う状態。でも、山の斜面にある桜はどれも奇麗に咲いている。標高にしたら10m程度しか違わないと思うのだが、気温差は大きいようだ。ここも日陰に入ると少し寒い。

大型トラックが前を走っているのだけれど、不思議と走行ペースが速いので抜こうという気にならない。大型トラックの前に車が数台連なっている。

東白川町役場付近を過ぎると道の名前が国道256に変わる。道のウネクネ具合は変わらない。そのままダラダラと走って道の駅茶の里・東白川を通り過ぎる。更に少し進むと国道257との交差点にぶつかる。

国道257を高山方向へ少し進むと、道の駅加子母が見えて来る。8時15分過ぎに無事到着。既に数多くのバイクが来ていた。

バイクを停めたら、早速駐車スペースの端にあるコーヒースタンドへ。

コーヒーを受け取る。

熱いコーヒーをすすりながらバイクを見て回る。ヤマハNIKEN(ナイケン)の実物を見るのは初めてだ。

左のカワサキZZR1400と比べると、車幅がかなりあるねぇ。

コーヒーを飲み終わったら道を挟んで反対側にある道の駅の売店へ行き、あちこち見て回って家族用の土産によもぎ大福を買う。

買い物を済ませたらバイクに戻り、直ぐに走り出す。

来た道を戻り、国道256を進んで先ほど通り過ぎた道の駅茶の里東白川に入る。

子供がここの売店で売られている生クリーム大福が大好きで、近くに来たら必ず立ち寄って買っている。また、母もここで売られている茶つぼ最中が大好きで、こちらも買う。

ただ、生クリーム大福は乳化剤が入ってて妻は食べられない。なので、代わりに草餅(粒あん)を買った。

桜は終わっていたけれど、花桃(だと思うんだけど・・・???)が奇麗だ。

序でにトイレに立ち寄ってから走り出す。

来た道を戻るが、またしても前方を大型トラックが走っている。ウネクネ下道が続くので抜くのが難しいし、時間的にも余裕があるのでそのまま追走する。

国道41に入ると交通量がグッと増える。気温が上がって来て、日陰に入っても寒くない。流れはとてもスムーズで淡々と進む。

川辺町の街中まで来るとかなり暖かくなってきた。メーターパネルの温度計は25度。ウィンターグローブだと掌が汗ばむほど。交通量がどんどん増えて信号で停められるようになるけれど、高架になると再びスムーズに。

国道41を離れて国道248へ進む。交通量はかなり多い。国道21へと進むと交通量は大きく減って走り易くなる。

各務原市鵜沼地区まで来ると交通量は激増、鵜沼ICの交差点を曲がるのに2信号掛かった。曲がっても先へは進まず、しばらく停まったままで「どうなってんの?」と思った頃にようやく動き出した。トラックで視野を遮られていて判らなかったのだけれど、少し先にある交差点が渋滞しているみたいだ。

「じゃぁ」と左折して脇道に逸れたら、道はガラガラ。まぁ、そんなもんよ。(笑)

朝来た道をそのまま戻り、自宅近くのスタンドで給油。自宅には11時過ぎに無事到着。本日の走行距離は166.2km、燃費は25.9km/L。

今回が実質初めてのスクランブラーアイコンでのツーリングだった。始めのうちは何だか調子が掴めなかったけれど、帰り道ではすっかり慣れてしまった。

# ま、当然だわな。(^^;)

朝の気温が低くて現地に着くまでは一寸寒かったけれど、帰り道は問題無し。

少しまとまった距離を走ったお陰で拙者なりにバイクの感触が掴めたように思うので、別記事にインプレらしき事を書いてみようと考えている。

ヤマハのギターアンプF100-212のオーバーホール(その2) [音楽]

(前回からの続き)

部品が届いたので、作業を続ける。

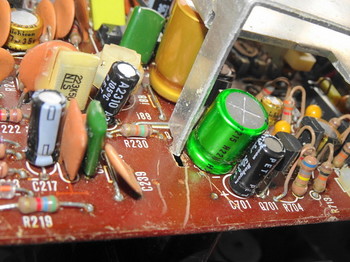

先ずは電源部の基板から交換する。交換前はこんな感じ。

電解コンデンサのサイズが小さくなったので、交換後は一寸スッキリ。

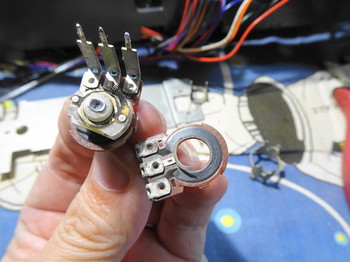

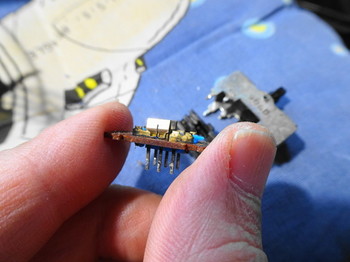

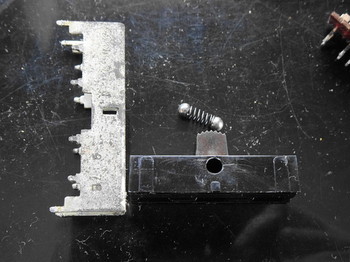

次はCh1基板とメイン基板だが、電解コンデンサを交換する前にスイッチ付きボリュームを分解清掃する。先ずは基板から取り外す。

分解して接点部を見ると、グリスが劣化して凄い状態になっていた。

NevrDull(ネバーダル:金属磨き)で磨いて奇麗にする。

ボリューム部もグリスが回り込んで酷い状態だけど、バラバラになるので清掃し易い。

こちらもNevrDullで磨いて奇麗になった。

元通りに組み立てるのだが、スイッチ部はバネが入っているのでかなり面倒だ。

すったもんだして何とか元通りに組み立てた。

チャンネル切替スイッチも分解したけれど内部はかなり奇麗だったので、エレクトロニッククリーナーを吹き付けて軽く洗浄しただけで元通りに組み立てた。

スイッチの付かないボリュームは単に分解して清掃するだけだから、作業としてはかなり楽だ。

基板二つ共電解コンデンサを交換した。

シャーシ下側に飛び出しているブロックコンデンサ2本も交換。通常のコンデンサはブロックコンデンサよりもかなり小さいので、固定金具をテキトーに曲げて固定できるようにする。

交換したブロックコンデンサは、かなりデカいねぇ。

でもよくよく考えてみれば、必ずしもコンデンサの放熱が必要な訳ではないので、わざわざシャーシから外へ出す必要は無い。だったら、シャーシ内部にグルーガン(ホットメルト)などで固定しても良かったんでは?と、後になってから気が付いた。(滝汗)

# 拙者の場合、後で気が付くってぇのが凄く多いのよ。(/_;)

序でに、ジャック類の清掃もする。ジャックをシャーシに取り付ける時に挟み込むワッシャーもきちんと磨く。左が磨く前、右が磨いた後だ。

ボリュームに取り付けるツマミも石鹸と古歯ブラシでゴシゴシ洗って奇麗にした。

パワーアンプ部の基板も勿論電解コンデンサを交換。

交換した電解コンデンサは結構な数になる。

後は元通り組み立てれば完成である。

早速音出しして確かめる。

でも、自分でも何故だか分からないのだけれど、電源スイッチを入れる時に「本当に動くんかいな?」と嫌な予感がした。

いざ電源を入れてみると・・・一瞬パイロットランプが点灯して「ジー」という音が出たと思った瞬間、ランプが消えてうんともすんとも言わなくなった。「あ・・・やっぱり・・・ねぇ(--;)。」

# 直感って不思議とよく当たるのよ。

その動作から「こりゃーヒューズが真っ先に飛んだな」と予測が付く。

作業そのものは完了したけれど、今度は「動かないギターアンプ」になってしまった。こういうトラブル・シューティングが一番厄介なんだよなー・・・。

(続く・・・のか?)

部品が届いたので、作業を続ける。

先ずは電源部の基板から交換する。交換前はこんな感じ。

電解コンデンサのサイズが小さくなったので、交換後は一寸スッキリ。

次はCh1基板とメイン基板だが、電解コンデンサを交換する前にスイッチ付きボリュームを分解清掃する。先ずは基板から取り外す。

分解して接点部を見ると、グリスが劣化して凄い状態になっていた。

NevrDull(ネバーダル:金属磨き)で磨いて奇麗にする。

ボリューム部もグリスが回り込んで酷い状態だけど、バラバラになるので清掃し易い。

こちらもNevrDullで磨いて奇麗になった。

元通りに組み立てるのだが、スイッチ部はバネが入っているのでかなり面倒だ。

すったもんだして何とか元通りに組み立てた。

チャンネル切替スイッチも分解したけれど内部はかなり奇麗だったので、エレクトロニッククリーナーを吹き付けて軽く洗浄しただけで元通りに組み立てた。

スイッチの付かないボリュームは単に分解して清掃するだけだから、作業としてはかなり楽だ。

基板二つ共電解コンデンサを交換した。

シャーシ下側に飛び出しているブロックコンデンサ2本も交換。通常のコンデンサはブロックコンデンサよりもかなり小さいので、固定金具をテキトーに曲げて固定できるようにする。

交換したブロックコンデンサは、かなりデカいねぇ。

でもよくよく考えてみれば、必ずしもコンデンサの放熱が必要な訳ではないので、わざわざシャーシから外へ出す必要は無い。だったら、シャーシ内部にグルーガン(ホットメルト)などで固定しても良かったんでは?と、後になってから気が付いた。(滝汗)

# 拙者の場合、後で気が付くってぇのが凄く多いのよ。(/_;)

序でに、ジャック類の清掃もする。ジャックをシャーシに取り付ける時に挟み込むワッシャーもきちんと磨く。左が磨く前、右が磨いた後だ。

ボリュームに取り付けるツマミも石鹸と古歯ブラシでゴシゴシ洗って奇麗にした。

パワーアンプ部の基板も勿論電解コンデンサを交換。

交換した電解コンデンサは結構な数になる。

後は元通り組み立てれば完成である。

早速音出しして確かめる。

でも、自分でも何故だか分からないのだけれど、電源スイッチを入れる時に「本当に動くんかいな?」と嫌な予感がした。

いざ電源を入れてみると・・・一瞬パイロットランプが点灯して「ジー」という音が出たと思った瞬間、ランプが消えてうんともすんとも言わなくなった。「あ・・・やっぱり・・・ねぇ(--;)。」

# 直感って不思議とよく当たるのよ。

その動作から「こりゃーヒューズが真っ先に飛んだな」と予測が付く。

作業そのものは完了したけれど、今度は「動かないギターアンプ」になってしまった。こういうトラブル・シューティングが一番厄介なんだよなー・・・。

(続く・・・のか?)

日立パディスコTRK-8180三台目のオーバーホール(その2) [音楽]

(前回からの続き)

部品が届いたので作業を始める・・・前に、単純な作業を先に済ませる。

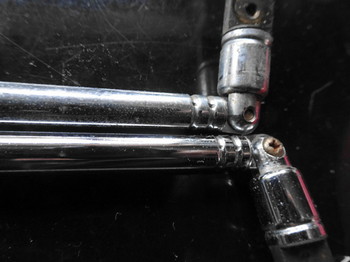

アンテナを固定するネジが錆びていたので、真鍮製ブラシで磨く。左が磨く前、右が磨いた後だ。

アンテナは長くて面積が多いので磨くのが面倒だ。真鍮ブラシだと傷だらけになってしまうので、マイナスドライバーで軽く表面の錆を落としてからNevrDull(ネバーダル:金属磨き)で磨く。上が磨く前、下が磨いた後だ。

これだけ見ると相当奇麗になったように見えるかも知れないが、拡大するとこんな感じ。

白い点々はとても小さな穴みたいな状態になっている。これはメッキ面の下まで錆びてしまい、錆を取り除いた部分が穴になっているのである。

ラジオ周波数表示のパネルは取り外して石鹸で洗ったけれど、あちこちが錆びているので一寸奇麗になったかな???という程度。

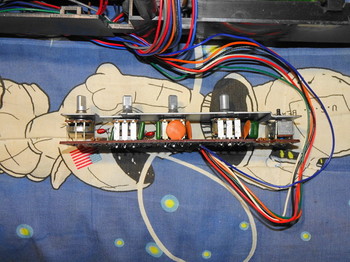

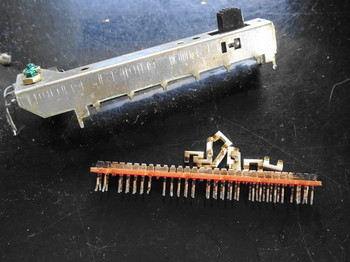

ボリューム基板は鉄板でボリュームの位置決めをしている。

この板を外し、ボリュームを全て外して分解清掃する。使われているボリュームは変わった形状の物ばかりなので、多分特注品だろう。

ラジオペンチなどを使って分解、内部を清掃する。

スイッチも外す。

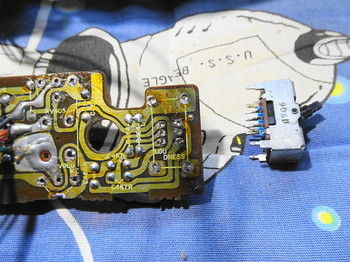

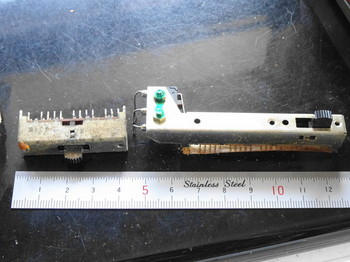

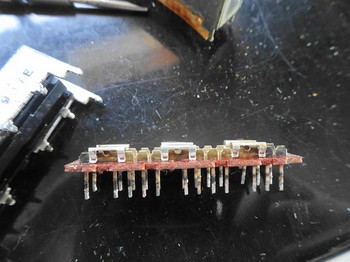

分解すると、こんな感じ。

同一形状のスイッチでも配線が微妙に違っていたりする為、面倒でも一つづつ撮影して画像を残しておく。そうすれば、組み立て時に迷う事は無い。内部の接点は茶色い汚れがたっぷり付着している。

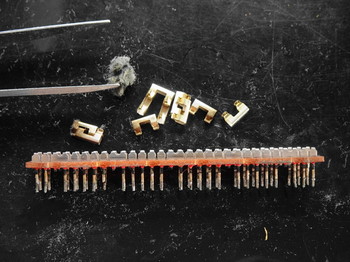

NevrDullで接点を磨けば奇麗になる。

今回からは摺動子を接点に被せた状態でエレクトロニッククリーナーで洗浄する方式に変更した。

以前は、接点に被さっている小さな摺動子を無理矢理広げて内側をNevrDullで磨いていた。けれど、薄い金属片を拡げて、それを元通りに曲げ直すのは本当に大変。金属疲労などで折ってしまったら直せないので、本当に神経が磨り減る。

クリーナーを吹きかけて何度も接点を動かせば内側の汚れは摩擦で取れるし、この手の部品は代替品が無いので、より安全な方法に変えたのである。

ボリュームとスイッチを元通りに取り付け、劣化した電解コンデンサも交換したら、この基板の作業はお終いである。

メイン基板の電解コンデンサも全て交換した。

電源部のコンデンサは高さがあって閊えてしまうかも知れないので、寝かして取り付けた。

メイン基板にあるラジオ切替スイッチ(左側)電源兼入力切替スイッチ(右側)を取り外す。

ラジオ切替スイッチを分解すると、接点の両側が黒い。

これでは動作が不安定になってもおかしくない。NevrDullで磨いておく。

このスイッチにはクリック感を出すスチールボールとバネが入っているので、無くさないように注意が必要だ。

電源兼入力切替SWを分解したら、こちらも接点の両側が真っ黒になっていた。

念のためにテスターで測ってみたら、導通しなかった。(滝汗)NevrDullで磨いて奇麗にする。

エレクトロニッククリーナーで洗浄したら元通りに組み立てて基板に取り付ける。

外してあった放熱板を基板上の出力トランジスタに取り付けようとしたが、何故か上手く取り付けられない。基板にすっぽり入る筈の足の部分が浮いてしまうのだ。

「ん?何で??」と思ったら、交換したコンデンサの高さの方が高かった。

まぁ、片方は固定できているので、使用上問題になる事は無いだろう・・・と思う。A(^^;)

一通り作業が終わったので、組み立てて音を出してみ・・・げっ!、何で音がこんなにデカいの??

音量調節のボリュームを一目盛りの半分だけ上げた状態で「ザーッ」という盛大なホワイトノイズが出て来るのだ。かなりの音量なので、慌てて電源を切った。

今までに経験した事の無い現象だ。配線は何度も確認してるから間違ってるとは思えないし、ハンダ面も一応全部チェックしたから問題は無い筈。こりゃー頭が痛いなぁ・・・。

(続くかも・・・?)

部品が届いたので作業を始める・・・前に、単純な作業を先に済ませる。

アンテナを固定するネジが錆びていたので、真鍮製ブラシで磨く。左が磨く前、右が磨いた後だ。

アンテナは長くて面積が多いので磨くのが面倒だ。真鍮ブラシだと傷だらけになってしまうので、マイナスドライバーで軽く表面の錆を落としてからNevrDull(ネバーダル:金属磨き)で磨く。上が磨く前、下が磨いた後だ。

これだけ見ると相当奇麗になったように見えるかも知れないが、拡大するとこんな感じ。

白い点々はとても小さな穴みたいな状態になっている。これはメッキ面の下まで錆びてしまい、錆を取り除いた部分が穴になっているのである。

ラジオ周波数表示のパネルは取り外して石鹸で洗ったけれど、あちこちが錆びているので一寸奇麗になったかな???という程度。

ボリューム基板は鉄板でボリュームの位置決めをしている。

この板を外し、ボリュームを全て外して分解清掃する。使われているボリュームは変わった形状の物ばかりなので、多分特注品だろう。

ラジオペンチなどを使って分解、内部を清掃する。

スイッチも外す。

分解すると、こんな感じ。

同一形状のスイッチでも配線が微妙に違っていたりする為、面倒でも一つづつ撮影して画像を残しておく。そうすれば、組み立て時に迷う事は無い。内部の接点は茶色い汚れがたっぷり付着している。

NevrDullで接点を磨けば奇麗になる。

今回からは摺動子を接点に被せた状態でエレクトロニッククリーナーで洗浄する方式に変更した。

以前は、接点に被さっている小さな摺動子を無理矢理広げて内側をNevrDullで磨いていた。けれど、薄い金属片を拡げて、それを元通りに曲げ直すのは本当に大変。金属疲労などで折ってしまったら直せないので、本当に神経が磨り減る。

クリーナーを吹きかけて何度も接点を動かせば内側の汚れは摩擦で取れるし、この手の部品は代替品が無いので、より安全な方法に変えたのである。

ボリュームとスイッチを元通りに取り付け、劣化した電解コンデンサも交換したら、この基板の作業はお終いである。

メイン基板の電解コンデンサも全て交換した。

電源部のコンデンサは高さがあって閊えてしまうかも知れないので、寝かして取り付けた。

メイン基板にあるラジオ切替スイッチ(左側)電源兼入力切替スイッチ(右側)を取り外す。

ラジオ切替スイッチを分解すると、接点の両側が黒い。

これでは動作が不安定になってもおかしくない。NevrDullで磨いておく。

このスイッチにはクリック感を出すスチールボールとバネが入っているので、無くさないように注意が必要だ。

電源兼入力切替SWを分解したら、こちらも接点の両側が真っ黒になっていた。

念のためにテスターで測ってみたら、導通しなかった。(滝汗)NevrDullで磨いて奇麗にする。

エレクトロニッククリーナーで洗浄したら元通りに組み立てて基板に取り付ける。

外してあった放熱板を基板上の出力トランジスタに取り付けようとしたが、何故か上手く取り付けられない。基板にすっぽり入る筈の足の部分が浮いてしまうのだ。

「ん?何で??」と思ったら、交換したコンデンサの高さの方が高かった。

まぁ、片方は固定できているので、使用上問題になる事は無いだろう・・・と思う。A(^^;)

一通り作業が終わったので、組み立てて音を出してみ・・・げっ!、何で音がこんなにデカいの??

音量調節のボリュームを一目盛りの半分だけ上げた状態で「ザーッ」という盛大なホワイトノイズが出て来るのだ。かなりの音量なので、慌てて電源を切った。

今までに経験した事の無い現象だ。配線は何度も確認してるから間違ってるとは思えないし、ハンダ面も一応全部チェックしたから問題は無い筈。こりゃー頭が痛いなぁ・・・。

(続くかも・・・?)

解約 [バイク]

(まだこちらでは紹介していないけれど)トライアル・レーサーGasgasを子供が買った為、(こちらも紹介していないけど^^;)TY250ZSと赤TLR200には乗らなくなった。

どちらも公道を利用して堤防の練習場所へ行っていた為、双方に一番長い5年の自賠責保険が掛けてある。けれど、ナンバーを返納して不要となるので、解約の手続きに出掛けた。

解約するには、

先月末、必要な物を持って東京海上日動火災保険・岐阜支社へと出掛ける。自宅からは車で40分ほどだ。

支社はでっかいビルだった。

中に入ってフロア案内板で確認して自賠責関係を扱うフロアへ。

エスカレーターを降りてフロアに入ったら、「自賠責の解約に来ました」と目的を告げる。

社員の方から手続きの説明を受けて必要な書類に記入、記入が終わったらシールや書類全てを渡して手続きが終わるのを待つ。

5分一寸で手続き完了。「返金された金額は直接口座に振り込まれますが、振込までに最長で営業日で10日ほどかかります」という話だった。これで手続きは完了である。

フロアを出てエレベーターが来るのを待つ間、北の窓を見ていたら神社らしき大きな建物が見えた。

# デジカメが窓ガラスのメッシュにピントを合わせちゃった。A(^^;)

帰宅してから調べてみたら、「金神社」だった。

# それにしても、凄い名前だねぇ・・・。

説明の通り、営業日10日目に口座に振り込まれていた。

返金額は、残り29ヶ月の方が5千円強、残り36か月の方が6千円強だった。

自賠責の解約はネット上ではできず、契約している保険会社の窓口へ直接行く必要がある。一寸手間がかかるけれど、ナンバー登録だって自動車検査登録事務所(よーするに陸運局)に行かなきゃいけないから一緒かな。(笑)

どちらも公道を利用して堤防の練習場所へ行っていた為、双方に一番長い5年の自賠責保険が掛けてある。けれど、ナンバーを返納して不要となるので、解約の手続きに出掛けた。

解約するには、

- 保険証書

- 自賠責の期限を示すシール(ナンバープレートに貼ってあるシールね)

- 自賠責不要を証明する書類(今回は廃車証明を使った)

先月末、必要な物を持って東京海上日動火災保険・岐阜支社へと出掛ける。自宅からは車で40分ほどだ。

支社はでっかいビルだった。

中に入ってフロア案内板で確認して自賠責関係を扱うフロアへ。

エスカレーターを降りてフロアに入ったら、「自賠責の解約に来ました」と目的を告げる。

社員の方から手続きの説明を受けて必要な書類に記入、記入が終わったらシールや書類全てを渡して手続きが終わるのを待つ。

5分一寸で手続き完了。「返金された金額は直接口座に振り込まれますが、振込までに最長で営業日で10日ほどかかります」という話だった。これで手続きは完了である。

フロアを出てエレベーターが来るのを待つ間、北の窓を見ていたら神社らしき大きな建物が見えた。

# デジカメが窓ガラスのメッシュにピントを合わせちゃった。A(^^;)

帰宅してから調べてみたら、「金神社」だった。

# それにしても、凄い名前だねぇ・・・。

説明の通り、営業日10日目に口座に振り込まれていた。

返金額は、残り29ヶ月の方が5千円強、残り36か月の方が6千円強だった。

自賠責の解約はネット上ではできず、契約している保険会社の窓口へ直接行く必要がある。一寸手間がかかるけれど、ナンバー登録だって自動車検査登録事務所(よーするに陸運局)に行かなきゃいけないから一緒かな。(笑)

ナンチャッテLEDライトが点かない? [雑感]

4年前に作ったナンチャッテLEDライトは点いたり点かなくなったりと言うのを何度か繰り返していたが、とうとう点かなくなってしまった。

単純な配線なので、故障するような箇所は無い。「変だなー、どこかで断線したん?」たまたま電池ボックスの電池が入ってる方の両側を押さえたら点くではないか。

「え?ここを押さえると点く??」

電池を抜いて接点をよくよく観察すると、どうやら負極側のスポット溶接されていた部分が劣化で断線しかかっているみたいだ。

肉眼で見る限りでは問題無さそうだが、テスターを当てて押したり離したりすると、確かに導通したりしなかったりする。

しかし、スポット溶接を直せるような機材は生憎持ち合わせていない。「もう、この電池ボックスはダメだなぁ。」

このライトは机上作業用で、単一電池の二本目を投入する位に頻繁に使っている。「そういえば、だいぶ前に取り外した単一電池ボックスがあったよなぁ。」部品箱を漁って見つけ出した。

これを使って作り直す事に。

まず、ライト本体を入れる穴を開ける。まず、3mmドリルで穴を開ける。

開いたら、リーマで穴を拡げる。

慎重に拡げたんだけど、ホンの一寸だけ大き過ぎたみたいで、少し緩い感じ。(汗)

次に、スイッチの穴を開ける。こちらは3mmのドリルだけでOKだ。

ライトやスイッチを取り付けて配線する。ライトはすっぽ抜けるほどではないけれど、一寸触っただけでも回ってしまうので、グルーガン(ホットボンドorホットメルト)で固定した。

これで完成である。

スイッチを入れればちゃんと点くし、消えたりする事は無い。

これで再び使えるようになった。目出度しメデタシ、である。

単純な配線なので、故障するような箇所は無い。「変だなー、どこかで断線したん?」たまたま電池ボックスの電池が入ってる方の両側を押さえたら点くではないか。

「え?ここを押さえると点く??」

電池を抜いて接点をよくよく観察すると、どうやら負極側のスポット溶接されていた部分が劣化で断線しかかっているみたいだ。

肉眼で見る限りでは問題無さそうだが、テスターを当てて押したり離したりすると、確かに導通したりしなかったりする。

しかし、スポット溶接を直せるような機材は生憎持ち合わせていない。「もう、この電池ボックスはダメだなぁ。」

このライトは机上作業用で、単一電池の二本目を投入する位に頻繁に使っている。「そういえば、だいぶ前に取り外した単一電池ボックスがあったよなぁ。」部品箱を漁って見つけ出した。

これを使って作り直す事に。

まず、ライト本体を入れる穴を開ける。まず、3mmドリルで穴を開ける。

開いたら、リーマで穴を拡げる。

慎重に拡げたんだけど、ホンの一寸だけ大き過ぎたみたいで、少し緩い感じ。(汗)

次に、スイッチの穴を開ける。こちらは3mmのドリルだけでOKだ。

ライトやスイッチを取り付けて配線する。ライトはすっぽ抜けるほどではないけれど、一寸触っただけでも回ってしまうので、グルーガン(ホットボンドorホットメルト)で固定した。

これで完成である。

スイッチを入れればちゃんと点くし、消えたりする事は無い。

これで再び使えるようになった。目出度しメデタシ、である。

禁酒終了・・・??? [雑感]

昨日、二週間に及ぶ禁酒期間が一応終了(え?)、晴れてお酒が飲めるようになった。

花粉症を発症してからは、3月から4月にかけて耳鼻科で処方されたお薬を毎日飲み続けている。毎年処方されるのはほぼ同じ2種類。一つは食後に飲むお薬で、

もう一つは空腹時に飲む。

ところが、今年は鼻をかむ度に黄色い物が沢山混じるので、更に抗生物質も処方されて三種類になってしまった。(滝汗)

薬を受け取った薬局では何も言われなかったけれど、家族が「抗生物質を服用している間はお酒はダメ!」というので、大人しく従っていた。お薬は二週間分出されたので、自動的に二週間は禁酒する羽目に。(溜息)

ネット上を漁ると、鼻炎関係のお薬を服用しているのなら酒類は止めるのが基本らしい。そうなると春は一ヶ月以上お酒を飲めなくなる事に・・・そんな殺生な。(滝汗)

お薬の情報を見ると、グレープフルーツ・リンゴ・オレンジのジュースは有効成分の吸収を阻害するから避けるべき、と言う情報は見つかったけれど、お酒との飲み合わせに関しては特に注意喚起などは無いみたいだ。

ネット上でも拙者と同じような考えを持つ方がいらっしゃるようで、空腹時に服用する薬を調べてもお酒を止めるべきとはどこにも書かれていないと書かれていたりする。

ただ、お薬を服用中はお酒を飲まないというのが前提になっていたりするので実際のところは何とも言えないし、お酒を飲まないのが一番確実である。次に耳鼻科へ行った時に訊いてみようかなぁ・・・。

自宅には子供が好む甘い味のお酒は沢山あるのだけれど、普通のウヰスキーや日本酒などが無い。「どうせ飲めないんだから、飲めるようになってから買いに行けばいいや」と思っていたのだが、3月末にたまたま見た広告で「4月からウイスキー類は値上げ」というのを見て「げっ!、それはマズイ!」慌てて仕入れて来た。

缶チューハイは箱買いだけど、それ以外は単品である。

「30%引き」のシールが貼ってある日本酒は「商品入替の為」で、賞味期限は一年近く先になっている。これを買わない手は無い。お店では、まずは見切り品を探すのがアマチュア無銭家の「鉄則」である。( ̄^ ̄;)

また、缶チューハイはメーカによって人工甘味料などの添加物が入っている製品が殆どなので、そういう成分を極力含まないものを探して買っている。

昨夜二週間ぶりに缶チューハイ飲んだら「あぁー・・・美味い・・・」と。(笑)これにて目出度しメデタシ(???)、である。

花粉症を発症してからは、3月から4月にかけて耳鼻科で処方されたお薬を毎日飲み続けている。毎年処方されるのはほぼ同じ2種類。一つは食後に飲むお薬で、

もう一つは空腹時に飲む。

ところが、今年は鼻をかむ度に黄色い物が沢山混じるので、更に抗生物質も処方されて三種類になってしまった。(滝汗)

薬を受け取った薬局では何も言われなかったけれど、家族が「抗生物質を服用している間はお酒はダメ!」というので、大人しく従っていた。お薬は二週間分出されたので、自動的に二週間は禁酒する羽目に。(溜息)

ネット上を漁ると、鼻炎関係のお薬を服用しているのなら酒類は止めるのが基本らしい。そうなると春は一ヶ月以上お酒を飲めなくなる事に・・・そんな殺生な。(滝汗)

お薬の情報を見ると、グレープフルーツ・リンゴ・オレンジのジュースは有効成分の吸収を阻害するから避けるべき、と言う情報は見つかったけれど、お酒との飲み合わせに関しては特に注意喚起などは無いみたいだ。

ネット上でも拙者と同じような考えを持つ方がいらっしゃるようで、空腹時に服用する薬を調べてもお酒を止めるべきとはどこにも書かれていないと書かれていたりする。

ただ、お薬を服用中はお酒を飲まないというのが前提になっていたりするので実際のところは何とも言えないし、お酒を飲まないのが一番確実である。次に耳鼻科へ行った時に訊いてみようかなぁ・・・。

自宅には子供が好む甘い味のお酒は沢山あるのだけれど、普通のウヰスキーや日本酒などが無い。「どうせ飲めないんだから、飲めるようになってから買いに行けばいいや」と思っていたのだが、3月末にたまたま見た広告で「4月からウイスキー類は値上げ」というのを見て「げっ!、それはマズイ!」慌てて仕入れて来た。

缶チューハイは箱買いだけど、それ以外は単品である。

「30%引き」のシールが貼ってある日本酒は「商品入替の為」で、賞味期限は一年近く先になっている。これを買わない手は無い。お店では、まずは見切り品を探すのがアマチュア無銭家の「鉄則」である。( ̄^ ̄;)

また、缶チューハイはメーカによって人工甘味料などの添加物が入っている製品が殆どなので、そういう成分を極力含まないものを探して買っている。

昨夜二週間ぶりに缶チューハイ飲んだら「あぁー・・・美味い・・・」と。(笑)これにて目出度しメデタシ(???)、である。

911のオイル交換 [ポルシェ]

少し前の話になるのだけれど、911Carrera4がオイル交換の時期を迎えたので、ロッソコルサ(伊那市)まで足を運んだ。

3月22日朝8時半少し前に子供の運転で自宅を出発、県道183を進む。平日の通勤ラッシュ時間帯は終わっているのか、道は案外空いている。県道64で犬山市中心部に差し掛かると流石に交通量は増えるけれど、市街地を抜けるとガラガラ。県道481・県道49と進んで小牧東ICから中央道へ。

中央道はそこそこの交通量があるものの、流れはスムーズだ。遅い車を抜かしながら進む。空には少し雲が多いけれど晴れている。対向車線で覆面パトの餌食になっている車を見掛けたが、こちらの車線では覆面を見掛けない。時間帯によって取り締まる車線を変えているんだろうか?

数か所工事で車線が減少する区間があったけれど、渋滞する事無くすんなりと通り抜ける。トイレ休憩で小黒川PAに立ち寄り、用を済ませたら直ぐ走り出す。

# 画像撮り忘れてます。A(^^;)

伊那ICで降りて県道87・国道153・県道19と進んで10時過ぎに無事ロッソコルサに到着。

早速911のオイル交換をして貰う。

因みに、メーカやディーラーによって距離が違うけれど、オイル交換のタイミングは3千キロ毎にしている。

近年は環境に配慮しなければならないという風潮もあって、外車ディーラーではオイル交換を「1万キロ毎」としているらしい。けれど、それはノーマル・コンディションでの話だ。

国内の街中は信号が多いし、田舎でも最高速度は60km/hが精一杯。エンジンを低回転で常時動かしている事になる。となると「ノーマル」ではなくて「シビア」・コンディションだから、最低でも3千キロに一回はオイル交換が必要なのだ。

ヨーロッパの場合、街中の制限速度は国内とあまり変わらないが、郊外は100km/hが普通だ。アウトバーンは都市部だと100km/hに制限されている区間もあるけれど、大型車両も乗用車も130km/h前後で流れている。車を使う速度域が全く違うのだ。

# そう言えば、ヨーロッパへ行ったのは10年以上前の話になっちゃったなー。

ノーマル・コンディションはヨーロッパを前提にした走行状態を意味する。国内だと「高速道しか走らない」という状態でもない限りは当てはまる場所が無い。

しかし、ディーラーは「オイル交換は1万キロで良いです」と断言してしまう所が多いらしい。そんな事したら車を傷めちゃうんだけどなー。(汗)

オイル交換後1時間近くK社長と雑談していたら、KさんやAさんが顔を出した。13時を過ぎたので、911に乗り込んで走り出す。

近くにあるニシザワ双葉食彩館で昼食を調達。

パンの纏め売りがあったのでそれを購入。

食べたくてついつい買ってしまったけれど、昼食に600円もかけるなんて、いつもの3倍やんけー。(滝汗)

# 無駄遣いし過ぎだわ・・・(--;)

買ったらすぐに店内のイートインスペースで食べる。食べ終わったら走り出す。

来た道を戻り、伊那ICから中央道へ。昼間の時間帯だからかガラガラだ。トラック等の大型車両が目立つ。

何事も無く進んでいる時、「あ、どうせ土岐を通るならアウトレットに寄りたいなぁ。」土岐JCTで東海環状道(国道475)へと進み、土岐南多治見ICで降りてプレミアムアウトレット土岐へ。

ここでは2店舗を回って必要な物を購入。1時間ほどで911に乗り込んで出発する。

来た道を戻って土岐南多治見ICから東海環状道へ、そして土岐JCTで中央道へと進む。夕方になって来た為か、交通量はやや増えている。車の流れに沿って進み、小牧東ICで降りて朝来た道を戻る。17時45分過ぎに無事自宅に到着。

911は子供メインで乗っていて、大学までの通学で随分と走行距離が伸びた。

4月からは社会人となって通勤距離が通学時の約半分となり、今夏からは会社移転の関係で車で出るのはJR駅までと更に近くなる為、オイル交換の時期も倍以上に延びる予定。

当分の間はオイル交換を気にしなくて済みそうだ。

3月22日朝8時半少し前に子供の運転で自宅を出発、県道183を進む。平日の通勤ラッシュ時間帯は終わっているのか、道は案外空いている。県道64で犬山市中心部に差し掛かると流石に交通量は増えるけれど、市街地を抜けるとガラガラ。県道481・県道49と進んで小牧東ICから中央道へ。

中央道はそこそこの交通量があるものの、流れはスムーズだ。遅い車を抜かしながら進む。空には少し雲が多いけれど晴れている。対向車線で覆面パトの餌食になっている車を見掛けたが、こちらの車線では覆面を見掛けない。時間帯によって取り締まる車線を変えているんだろうか?

数か所工事で車線が減少する区間があったけれど、渋滞する事無くすんなりと通り抜ける。トイレ休憩で小黒川PAに立ち寄り、用を済ませたら直ぐ走り出す。

# 画像撮り忘れてます。A(^^;)

伊那ICで降りて県道87・国道153・県道19と進んで10時過ぎに無事ロッソコルサに到着。

早速911のオイル交換をして貰う。

因みに、メーカやディーラーによって距離が違うけれど、オイル交換のタイミングは3千キロ毎にしている。

近年は環境に配慮しなければならないという風潮もあって、外車ディーラーではオイル交換を「1万キロ毎」としているらしい。けれど、それはノーマル・コンディションでの話だ。

国内の街中は信号が多いし、田舎でも最高速度は60km/hが精一杯。エンジンを低回転で常時動かしている事になる。となると「ノーマル」ではなくて「シビア」・コンディションだから、最低でも3千キロに一回はオイル交換が必要なのだ。

ヨーロッパの場合、街中の制限速度は国内とあまり変わらないが、郊外は100km/hが普通だ。アウトバーンは都市部だと100km/hに制限されている区間もあるけれど、大型車両も乗用車も130km/h前後で流れている。車を使う速度域が全く違うのだ。

# そう言えば、ヨーロッパへ行ったのは10年以上前の話になっちゃったなー。

ノーマル・コンディションはヨーロッパを前提にした走行状態を意味する。国内だと「高速道しか走らない」という状態でもない限りは当てはまる場所が無い。

しかし、ディーラーは「オイル交換は1万キロで良いです」と断言してしまう所が多いらしい。そんな事したら車を傷めちゃうんだけどなー。(汗)

オイル交換後1時間近くK社長と雑談していたら、KさんやAさんが顔を出した。13時を過ぎたので、911に乗り込んで走り出す。

近くにあるニシザワ双葉食彩館で昼食を調達。

パンの纏め売りがあったのでそれを購入。

食べたくてついつい買ってしまったけれど、昼食に600円もかけるなんて、いつもの3倍やんけー。(滝汗)

# 無駄遣いし過ぎだわ・・・(--;)

買ったらすぐに店内のイートインスペースで食べる。食べ終わったら走り出す。

来た道を戻り、伊那ICから中央道へ。昼間の時間帯だからかガラガラだ。トラック等の大型車両が目立つ。

何事も無く進んでいる時、「あ、どうせ土岐を通るならアウトレットに寄りたいなぁ。」土岐JCTで東海環状道(国道475)へと進み、土岐南多治見ICで降りてプレミアムアウトレット土岐へ。

ここでは2店舗を回って必要な物を購入。1時間ほどで911に乗り込んで出発する。

来た道を戻って土岐南多治見ICから東海環状道へ、そして土岐JCTで中央道へと進む。夕方になって来た為か、交通量はやや増えている。車の流れに沿って進み、小牧東ICで降りて朝来た道を戻る。17時45分過ぎに無事自宅に到着。

911は子供メインで乗っていて、大学までの通学で随分と走行距離が伸びた。

4月からは社会人となって通勤距離が通学時の約半分となり、今夏からは会社移転の関係で車で出るのはJR駅までと更に近くなる為、オイル交換の時期も倍以上に延びる予定。

当分の間はオイル交換を気にしなくて済みそうだ。

ステップワゴンで横浜へ [雑感]

子供は4/1から横浜にある本社で新入社員研修に参加。新入社員の配属先や大学での専攻によって期間はまちまちで、子供の場合は半月だそうな。

会社が本社から電車で40分ほどの所にあるウィークリーマンションを一括で借り上げ、各自カギを受け取って指定された期間そこで生活する事になる。

ウィークリーマンションには生活に必要な物が一通り揃っている。けれど、子供の場合、身長と体重の都合で通常のベッドでは背中や肩に痛みを感じてしまう。その為、硬いマットレス等が必要となるのだけれど、残念ながらマンションにはそんな用意は無い。

背中や肩の痛みが続くと頭痛に繋がるので、痛みを感じるような状態はどうしても避けなければならぬ。そこで、自宅で使っているマットレスをウィークリーマンションへ持ち込む。なお、マンションの鍵は3/31の14時以降に受け渡しと決められているので、その頃にマンションに着くように自宅を出発する事に。

マットレスは一人用とは言ってもかなりの大きさで、ジュリエッタでは運べない。そこで、納車されて間もない中古のホンダ・ステップワゴンに必要な荷物を載せる事になった。

# ステップワゴンの詳細は別途記事に纏める積りです、ハイ。A(^^;)

前日、必要な荷物をステップワゴンに全て積み込んだ。結構な量になった。

31日朝9時半に自宅を出発、子供の運転で国道155を進む。良く晴れていて、結構暖かい。小牧IC手前の信号で止まった時に交代して拙者がハンドルを握る。因みに、納車されて以来拙者がステップワゴンを運転するのは今回が初めてである。

小牧ICから東名道に入る。

日曜の午前中という中途半端な時間だからなのか、交通量は多くなくスイスイと進む。

名古屋ICを抜ける頃から交通量がグッと増え、追越車線でも法定速度に届かない巡航速度となって「一寸遅いなー」と思う。

豊田JCTで新東名道に入る。こちらも交通量は多いものの、100km/h前後で一応流れている。時々追越車線に入って遅い車を抜き去るが、ジュリエッタと違って馬力の割には車重が重い為に加速が鈍く、一寸イライラする場面もあった。

車の流れに沿って淡々と進む。新城市内に入ると、山肌にある桜があちこちで咲いていた。この辺りは標高がかなり高い筈だが、それなりに暖かくなっているらしい。

最高速度が120km/hの区間に入ると、どの車もスピードが上がって上限速度付近で走行するようになる。上り坂に差し掛かるとスロットルペダルを少し踏み込まないと速度が落ちてしまうので、かなり気を遣いながら走る。

1時間半以上走りっ放しなのと、花粉症で空腹時に服用する薬を飲まないといけないので、浜松SAに入る。

持参した薬を飲み、トイレを済ませたら再び走り出す。

東名道と違って殆どが山間部なので、走っていると緑が多い。交通量は相変わらず多くて、遅い車の抜くにも結構シビアにタイミングを合わせる必要があるので気が抜けない。増してや、フェラーリやジュリエッタのような瞬発力は無いから、それなりに余裕を見越して追越車線に入らねばならず、案外手間が掛かったりする事もある。

1時間以上走って12時半をだいぶ過ぎたので、近くにある鮎沢PAに入る。

桜等の花が咲いていた。

ここで自宅から持参したおにぎり弁当を頬張る。

お腹が一杯になったら、再び走り出す。

ステップワゴンには、ナビではなくてディスプレイオーディオを取り付けてあるので、子供のスマホを接続してナビ案内させる。車の流れに沿って進み、横浜町田ICで降りて保土ヶ谷バイパスに入る。こちらは東名道よりも交通量が少し多い。

道なりに進んでいたら道の名前が横浜横須賀道路に変わる。googleナビの指示で狩場で降り、国道1号へ。

「あれぇ?事前に調べておいた道と違うけど、こっちの方が近道なのかな?」と思いながら進むと、googleナビはまた有料道路へ行かせようとする。「やっぱり変だよ、このナビ!」ナビは無視してそのまま国道1を進む。

googleナビは田舎では変な案内はしないけれど、都市部では良くないねぇ。

環状1号線・県道21と進んで細い路地へと入る。少し進むと、ウィークリーマンション前は歩行者天国になっている。建物の前まで車では入れないので、近くの路地にステップワゴンを停める。

目的地は右側から2つ目の建物である。

早速車内から荷物を運び出してウィークリーマンションの室内へと運ぶ。色々持って行ったけれど、15分ほどで全部運び終えた。やれやれ。

15時過ぎ、自宅に向けて出発する。この時間だと、帰り道にどこかで渋滞しそうだなぁ。(汗)

阪東橋の交差点から阪東橋料金所へと進んで首都高速神奈川3号狩場線に入る。交通量はかなり多い。保土ヶ谷バイパスを進み、横浜町田ICで東名道に入る。ガソリン残量が少なくなってきているので、何処かで給油しなきゃね。

交通量はとても多い。天気も相変わらず良くて、車内に陽が差し込むと一寸暑いほどだ。遅い車を何とか抜かしつつ先へと進む。EXPASA海老名が見えて来たので「ガソリンスタンドがある筈」と入ったけれど、ここはENEOS。拙者が使っているカードは出光でないと値引きが無いので、「うーん、ガソリンを補給しなきゃいけないけど、もう少し進んで別の所に入ろう。」何もせずに海老名を通り抜ける。

ガソリン残量を気にしながら進む。案内看板が少なくて次のサービスエリアが何処か判らず、焦り始めた。メータパネルに表示されている走行可能距離は76kmになっている。「ガソリンのメータが残り一本になっちゃったよ!」燃費を気にしながら進んで御殿場JCTで新東名道に入る。

しばらく進むと「駿河湾沼津SA」の案内看板が出て来た。メータ上の走行可能距離は23km、SAまで17kmほどだなので何とか辿り着けそうだ。急なスロットルペダル操作は避けて、極力燃費を悪化させないように慎重に進み、無事駿河湾沼津SAに到着。でも、駐車場が満杯で留める場所が無い。「凄い車の量だなぁ」と思いながら、一番端の駐車場に入ったら、ちょうど一台が出て行ったので、そこへ停めた。

トイレを済ませた序でに売店にも入ってみたが、客でごった返している。並んでいる品物はどれも興味をそそらず、結局何も買わずに出て来た。土産物を見て回ったというよりは人混みを見に行ったような感じ。(汗)ステップワゴンに乗り込み、少し進んでガソリンスタンドで給油。これでもう安心だ。

ここまでの燃費を計算したら10.6km/Lだった。満タンにしたら走り出す。

流れに沿って進むが、交通量がとても多いので巡航速度はやや低め。途中、銀クラウンの覆面に捕まえられたVOXYを見かけた。合掌(-A-)でも、この混雑の中をどうやってスピードオーバーさせたんだろう?と思うと一寸不思議。

走っていると、陽の傾きがどんどん大きくなり、徐々に暗くなって行く。電光表示板に「新城ー豊田東 渋滞1km 5分」の表示が出ている。「あ、やっぱり渋滞するのか・・・。」土日祝日の夕方は必ずと言って良いほど渋滞が多いのだ。

浜松いなさJCTを過ぎたら渋滞で停まってしまった。

少し進んでは停まって、また少し進んでは停まって、と言うのを繰り返す。ステップワゴンはAT車なのでまだ救われるけれど、やっぱり渋滞は嫌だなぁ。

10分ほどして巡航速度が70km/hに回復した・・・と思ったら、また渋滞。

20分ほど小刻みに停まっては進み、巡航速度が60km/hになった・・・と思ったら、またまた渋滞。

30分ほど小刻み&ノロノロ運転を強いられる。

豊田東JCTでようやく流れがスムーズになった。やれやれ、渋滞を抜けるのに1時間位掛かったなー。

豊田JCTから東名道に入る。こちらも交通量はとても多い。走っていると小雨が降って来た。強い降りではないので、時折ワイパーを動かす程度で済む。

名古屋ICを過ぎると交通量が更に増えるが、走り難いほどではなく、遅い車を抜かして先へと進む。

小牧ICで降りて朝来た道を戻り、自宅近くのスタンドで給油。燃費を計算したら14.4km/Lだった。気を付けて走れば案外燃費は稼げるみたいだ。

自宅には20時少し前に無事到着。

荷物を運ぶ為にステップワゴンで出掛けたが、車体が大きいだけに風の影響を受け易く、走行中に「あれれ?」と思いながらハンドルでリカバリーする事が何度もあった。

また、2時間以上走り続けると段々とお尻が痛くなってくる。この辺は国産特有という感じがする。

とりあえず無事往復出来て良かった。でも、半月後また同じ事をしなきゃならんのだよねぇ。(汗)

会社が本社から電車で40分ほどの所にあるウィークリーマンションを一括で借り上げ、各自カギを受け取って指定された期間そこで生活する事になる。

ウィークリーマンションには生活に必要な物が一通り揃っている。けれど、子供の場合、身長と体重の都合で通常のベッドでは背中や肩に痛みを感じてしまう。その為、硬いマットレス等が必要となるのだけれど、残念ながらマンションにはそんな用意は無い。

背中や肩の痛みが続くと頭痛に繋がるので、痛みを感じるような状態はどうしても避けなければならぬ。そこで、自宅で使っているマットレスをウィークリーマンションへ持ち込む。なお、マンションの鍵は3/31の14時以降に受け渡しと決められているので、その頃にマンションに着くように自宅を出発する事に。

マットレスは一人用とは言ってもかなりの大きさで、ジュリエッタでは運べない。そこで、納車されて間もない中古のホンダ・ステップワゴンに必要な荷物を載せる事になった。

# ステップワゴンの詳細は別途記事に纏める積りです、ハイ。A(^^;)

前日、必要な荷物をステップワゴンに全て積み込んだ。結構な量になった。

31日朝9時半に自宅を出発、子供の運転で国道155を進む。良く晴れていて、結構暖かい。小牧IC手前の信号で止まった時に交代して拙者がハンドルを握る。因みに、納車されて以来拙者がステップワゴンを運転するのは今回が初めてである。

小牧ICから東名道に入る。

日曜の午前中という中途半端な時間だからなのか、交通量は多くなくスイスイと進む。

名古屋ICを抜ける頃から交通量がグッと増え、追越車線でも法定速度に届かない巡航速度となって「一寸遅いなー」と思う。

豊田JCTで新東名道に入る。こちらも交通量は多いものの、100km/h前後で一応流れている。時々追越車線に入って遅い車を抜き去るが、ジュリエッタと違って馬力の割には車重が重い為に加速が鈍く、一寸イライラする場面もあった。

車の流れに沿って淡々と進む。新城市内に入ると、山肌にある桜があちこちで咲いていた。この辺りは標高がかなり高い筈だが、それなりに暖かくなっているらしい。

最高速度が120km/hの区間に入ると、どの車もスピードが上がって上限速度付近で走行するようになる。上り坂に差し掛かるとスロットルペダルを少し踏み込まないと速度が落ちてしまうので、かなり気を遣いながら走る。

1時間半以上走りっ放しなのと、花粉症で空腹時に服用する薬を飲まないといけないので、浜松SAに入る。

持参した薬を飲み、トイレを済ませたら再び走り出す。

東名道と違って殆どが山間部なので、走っていると緑が多い。交通量は相変わらず多くて、遅い車の抜くにも結構シビアにタイミングを合わせる必要があるので気が抜けない。増してや、フェラーリやジュリエッタのような瞬発力は無いから、それなりに余裕を見越して追越車線に入らねばならず、案外手間が掛かったりする事もある。

1時間以上走って12時半をだいぶ過ぎたので、近くにある鮎沢PAに入る。

桜等の花が咲いていた。

ここで自宅から持参したおにぎり弁当を頬張る。

お腹が一杯になったら、再び走り出す。

ステップワゴンには、ナビではなくてディスプレイオーディオを取り付けてあるので、子供のスマホを接続してナビ案内させる。車の流れに沿って進み、横浜町田ICで降りて保土ヶ谷バイパスに入る。こちらは東名道よりも交通量が少し多い。

道なりに進んでいたら道の名前が横浜横須賀道路に変わる。googleナビの指示で狩場で降り、国道1号へ。

「あれぇ?事前に調べておいた道と違うけど、こっちの方が近道なのかな?」と思いながら進むと、googleナビはまた有料道路へ行かせようとする。「やっぱり変だよ、このナビ!」ナビは無視してそのまま国道1を進む。

googleナビは田舎では変な案内はしないけれど、都市部では良くないねぇ。

環状1号線・県道21と進んで細い路地へと入る。少し進むと、ウィークリーマンション前は歩行者天国になっている。建物の前まで車では入れないので、近くの路地にステップワゴンを停める。

目的地は右側から2つ目の建物である。

早速車内から荷物を運び出してウィークリーマンションの室内へと運ぶ。色々持って行ったけれど、15分ほどで全部運び終えた。やれやれ。

15時過ぎ、自宅に向けて出発する。この時間だと、帰り道にどこかで渋滞しそうだなぁ。(汗)

阪東橋の交差点から阪東橋料金所へと進んで首都高速神奈川3号狩場線に入る。交通量はかなり多い。保土ヶ谷バイパスを進み、横浜町田ICで東名道に入る。ガソリン残量が少なくなってきているので、何処かで給油しなきゃね。

交通量はとても多い。天気も相変わらず良くて、車内に陽が差し込むと一寸暑いほどだ。遅い車を何とか抜かしつつ先へと進む。EXPASA海老名が見えて来たので「ガソリンスタンドがある筈」と入ったけれど、ここはENEOS。拙者が使っているカードは出光でないと値引きが無いので、「うーん、ガソリンを補給しなきゃいけないけど、もう少し進んで別の所に入ろう。」何もせずに海老名を通り抜ける。

ガソリン残量を気にしながら進む。案内看板が少なくて次のサービスエリアが何処か判らず、焦り始めた。メータパネルに表示されている走行可能距離は76kmになっている。「ガソリンのメータが残り一本になっちゃったよ!」燃費を気にしながら進んで御殿場JCTで新東名道に入る。

しばらく進むと「駿河湾沼津SA」の案内看板が出て来た。メータ上の走行可能距離は23km、SAまで17kmほどだなので何とか辿り着けそうだ。急なスロットルペダル操作は避けて、極力燃費を悪化させないように慎重に進み、無事駿河湾沼津SAに到着。でも、駐車場が満杯で留める場所が無い。「凄い車の量だなぁ」と思いながら、一番端の駐車場に入ったら、ちょうど一台が出て行ったので、そこへ停めた。

トイレを済ませた序でに売店にも入ってみたが、客でごった返している。並んでいる品物はどれも興味をそそらず、結局何も買わずに出て来た。土産物を見て回ったというよりは人混みを見に行ったような感じ。(汗)ステップワゴンに乗り込み、少し進んでガソリンスタンドで給油。これでもう安心だ。

ここまでの燃費を計算したら10.6km/Lだった。満タンにしたら走り出す。

流れに沿って進むが、交通量がとても多いので巡航速度はやや低め。途中、銀クラウンの覆面に捕まえられたVOXYを見かけた。合掌(-A-)でも、この混雑の中をどうやってスピードオーバーさせたんだろう?と思うと一寸不思議。

走っていると、陽の傾きがどんどん大きくなり、徐々に暗くなって行く。電光表示板に「新城ー豊田東 渋滞1km 5分」の表示が出ている。「あ、やっぱり渋滞するのか・・・。」土日祝日の夕方は必ずと言って良いほど渋滞が多いのだ。

浜松いなさJCTを過ぎたら渋滞で停まってしまった。

少し進んでは停まって、また少し進んでは停まって、と言うのを繰り返す。ステップワゴンはAT車なのでまだ救われるけれど、やっぱり渋滞は嫌だなぁ。

10分ほどして巡航速度が70km/hに回復した・・・と思ったら、また渋滞。

20分ほど小刻みに停まっては進み、巡航速度が60km/hになった・・・と思ったら、またまた渋滞。

30分ほど小刻み&ノロノロ運転を強いられる。

豊田東JCTでようやく流れがスムーズになった。やれやれ、渋滞を抜けるのに1時間位掛かったなー。

豊田JCTから東名道に入る。こちらも交通量はとても多い。走っていると小雨が降って来た。強い降りではないので、時折ワイパーを動かす程度で済む。

名古屋ICを過ぎると交通量が更に増えるが、走り難いほどではなく、遅い車を抜かして先へと進む。

小牧ICで降りて朝来た道を戻り、自宅近くのスタンドで給油。燃費を計算したら14.4km/Lだった。気を付けて走れば案外燃費は稼げるみたいだ。

自宅には20時少し前に無事到着。

荷物を運ぶ為にステップワゴンで出掛けたが、車体が大きいだけに風の影響を受け易く、走行中に「あれれ?」と思いながらハンドルでリカバリーする事が何度もあった。

また、2時間以上走り続けると段々とお尻が痛くなってくる。この辺は国産特有という感じがする。

とりあえず無事往復出来て良かった。でも、半月後また同じ事をしなきゃならんのだよねぇ。(汗)

日立パディスコTRK-8180三台目のオーバーホール(その1) [音楽]

何だかんだと入手した三台目を改めて記録を取りながら分解して中を確認する。

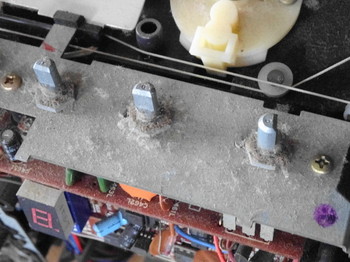

背面にあるネジ全てを抜けば背面のパネルが外せる。中は砂埃?で真っ白だ。

筐体下側には綿埃もある。

基板の部品にも綿埃が積もっている。

拭ってみたら、すんなりと取れた。

背面の蓋を見ると、アンテナを固定するネジだけが錆びている。

片方のアンテナ先端は折れて無くなっている。

電池ボックス内の接点は激しく錆びている。

この状態からすると、埃っぽい場所の床に置いた状態で使われていたみたいだ。風通しの悪い空間の床は湿気が溜まり易いからねー。

外観には、ペンキのような汚れや当て傷などはあるけれど、内部には大きな問題は無さそうな感じ。配線も問題は無さそうだから、とりあえずは普通にオーバーホールすれば良さそうだ。必要な部品を発注しなきゃね・・・。

(続く)

背面にあるネジ全てを抜けば背面のパネルが外せる。中は砂埃?で真っ白だ。

筐体下側には綿埃もある。

基板の部品にも綿埃が積もっている。

拭ってみたら、すんなりと取れた。

背面の蓋を見ると、アンテナを固定するネジだけが錆びている。

片方のアンテナ先端は折れて無くなっている。

電池ボックス内の接点は激しく錆びている。

この状態からすると、埃っぽい場所の床に置いた状態で使われていたみたいだ。風通しの悪い空間の床は湿気が溜まり易いからねー。

外観には、ペンキのような汚れや当て傷などはあるけれど、内部には大きな問題は無さそうな感じ。配線も問題は無さそうだから、とりあえずは普通にオーバーホールすれば良さそうだ。必要な部品を発注しなきゃね・・・。

(続く)

前の10件 | -